Lichtverschmutzung - Messen und Beobachten

Globe at Night

Globe at Night ist ein internationale Kampagne der Bürger*innenforschung (Citizen Science) zum Thema Lichtverschmutzung. In Deutschland läuft die Kampagne unter Verlust der Nacht. Dabei geht es darum, die Aufhellung des Himmels zu bestimmen. Mitmachen ist einfach und nicht teuer.

> Verlust der Nacht App

Die Verlust der Nacht App gibt es für Android und iOS. Sie bietet zwei Möglichkeiten, die Himmelshelligkeit zu bestimmen.

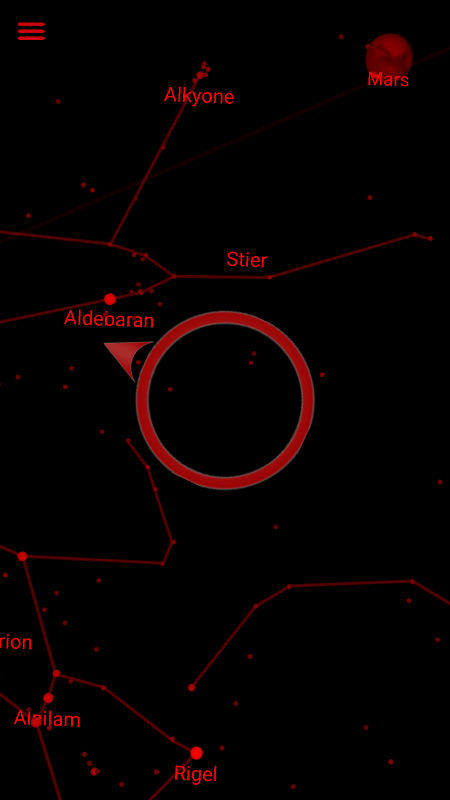

Die eine Möglichkeit ist, durch Beobachtung mit dem bloßem Auge festzustellen, Sterne welcher Helligkeit gerade noch sichtbar sind. Dazu führt die unter Verwendung der GPS-Daten und des im Smartphone eingebauten Kompasses von einem hellen Stern zu immer schwächeren Sternen. Man muss nur dem Pfeil folgen, bis der Stern im Kreis liegt. Ist der Stern nicht mehr zu sehen, wird die Messung beendet und anonymisiert an die Datenbank von Globe at Night übermittelt.

Während der Messung sollte die App im Nachtmodus betrieben werden. Sonst stört das Weißlicht die Anpassung an die Dunkelheit. Wie bei der Navigation im Gelände muss auch hier der Kompass richtig anzeigen und ggf. kalibriert werden.

Für Menschen, die sich nicht oder nur wenig am Sternhimmel auskennen, bietet die App nebenher die Gelegenheit, Sternbilder und die Namen von Sternen kennenzulernen.

Als Alternative zur App gibt es die Webapp Hier sind die Funktionen der App auf einer Webseite abgebildet. Allerdings gibt es keine Visiereinrichtung zum Aufsuchen der Sterne.

Bild: Screenshot der Verlust der Nacht App

Wer lieber messen möchte, kann das mit dem Sky Quality Meter (SQM) die Himmelshelligkeit messen. Die Handhabung ist sehr einfach. Die Linse muss nach oben gerichtet werden. Dann wird die Taste gedrückt und gewartet, bis ein Ergebnis angezeigt wird. Angezeigt wird die Helligkeit einer Quadratbogensekunde in Größenklassen. Die Größenklasse ist ein logarithmisches Maß für die Helligkeit von Himmelsobjekten. Je größer der Wert, desto schwächer ist das Objekt. Ein Unterschied von einer Größenklasse entspricht einem Faktor von 2,512 oder der fünften Wurzel aus 100.

Die Verlust der Nacht App und die Webapp bieten die Möglichkeit, Messwerte des SQM einzugeben und an Globe at Night zu schicken.

Das SQM wird von der Firma Unihedron in vier Varianten hergestellt. Die gebräuchliste ist das SQM-L, das für 150 € (Stand März 2019) angeboten wird.

Bilder: SQM-L

Nachtlichter

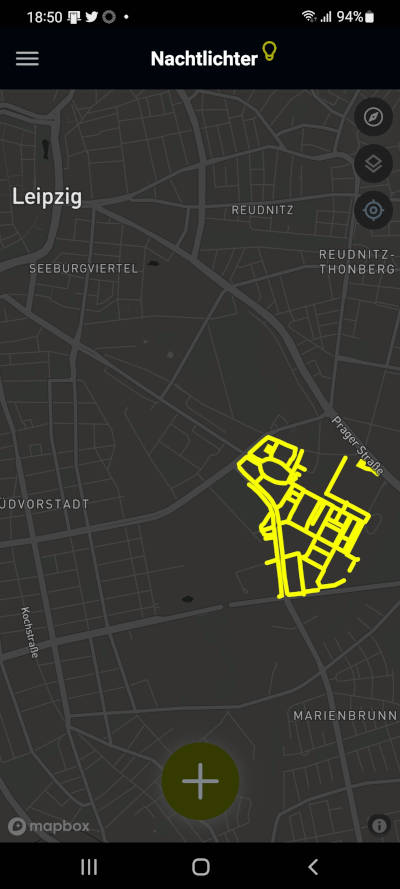

Lichtverschmutzungskarten werden mit Satelliten erstellt. Das Projekt Nachtlichter liefert die Bodendaten dazu. Dazu werden mit Unterstützung einer App in bestimmten Gebieten Transekte (Strecken) abgelaufen und Lichtquellen kategorisiert und gezählt.

Kartierung Leipzig

Auf der Karte werden Lichtverschmutzungsquellen und Beobachtungspunkte eingetragen. Dabei soll etwas Analoges zur Lärmkartierung entstehen. Auch hier gibt es Möglichkeiten zum Mitmachen, z.B. durch das Hinweisen auf Lichtverschmutzungsquellen.

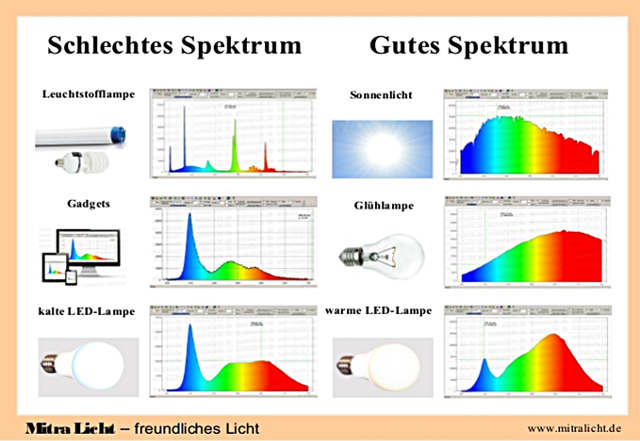

Spektrum

Nachts ist Licht umso schädlicher, je mehr Blauanteile es hat. Viel Blau ist auch im Weißlicht enthalten.

Bei der Bestimmung des Spektrums einer Lampe leistet schon ein billiges Handspektroskop gute Dienste, wie es vom Astromedia-Verlag für ca. acht Euro vertrieben wird.

Flimmern

Neben der klassischen Lichtverschmutzung ist mit der Verbreitung von LED-Lampen ein neues Problem aufgetaucht, das Flimmern (engl. Flicker). LEDs glühen nicht nach und reagieren so nicht träge auf das Abschalten der Spannung, sondern schalten augenblicklich ab. Dadurch flimmern LEDs bei pulsierender Gleichspannung stärker als Glühlampen.

LED-Lampen für Netzspannung haben einen eingebauten Gleichrichter, der eine mit 100Hz pulsierende Gleichspannung abgibt, in deren Takt die LED flimmert. Wird die Spannung mit einem ausreichend dimensionierten Kondensator geglättet, flimmert die LED nicht. Ob der Kondensator eingebaut ist, ist von außen nicht erkennbar und steht auch (Stand März 2019) nicht auf der Verpackung. Man muss also selbst messen. Eine weitere Flimmerquelle ist das Dimmen mit Pulsweitenmodulation.

Bis zu welcher Frequenz Flimmern wahrgenommen wird, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Üblich sind Frequenzen zwischen 60Hz und 100Hz. Deutlich höhere Werte kommen vor. In höheren Frequenzbereichen, bei denen kein Flimmern mehr direkt wahrgenommen werden kann, sind Störungen der sakkadischen Bewegungen möglich. Diese Beeiträchtigungen der Augenmotorik führen z.B. zu Kopfschmerzen.

Zum Messen des Flimmerns gibt es professionelle Geräte. Für den Eigenbedarf gibt es einfache Hilfsmittel.

Schwebung

Werden zwei Frequenzen überlagert, entsteht eine Schwingung (Schwebung) mit der Differenz beider Frequenzen. Sind beide Frquenzen fast gleich, ist die Frequenz der Schwebung niedrig. So lassen sich hohe Frequenzen sichtbar machen.

In manchen Fällen funktioniert das mit der Videokamera am Handy. Passen Flimmerfrequenz der Lampe und Bildfrequenz des Videos gut zusammen, flackert die Lampe im Video. Hier ist das bei einer Jedi iDual zu sehen. Bei voller Helligkeit ist kein Flackern erkennbar. Beim Dimmen machen sich sich dann die Ausschaltungen durch die Pulsweitenmodulation bemerkbar.

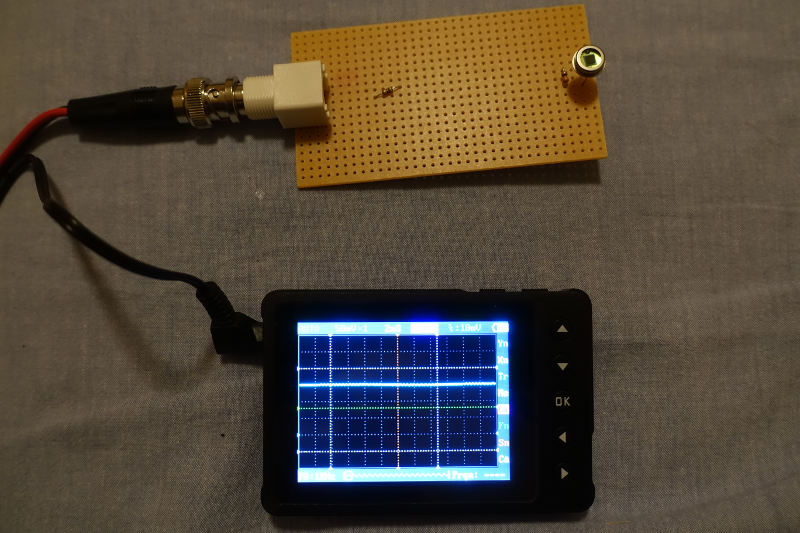

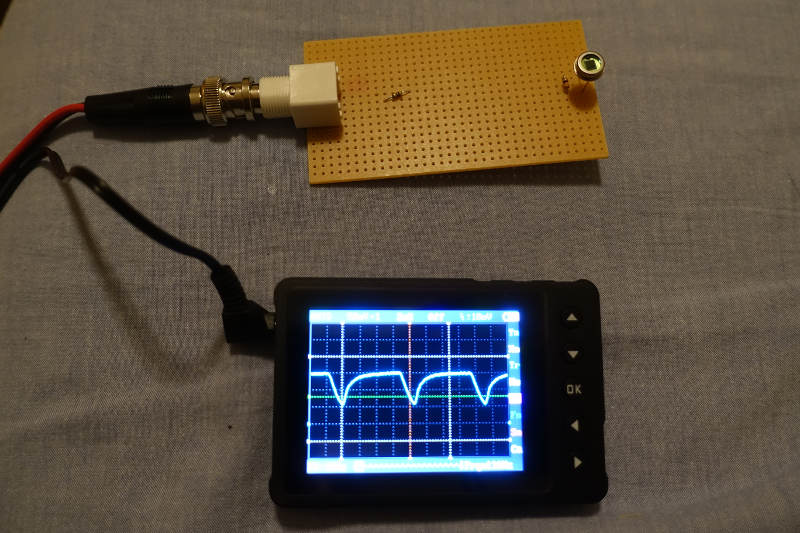

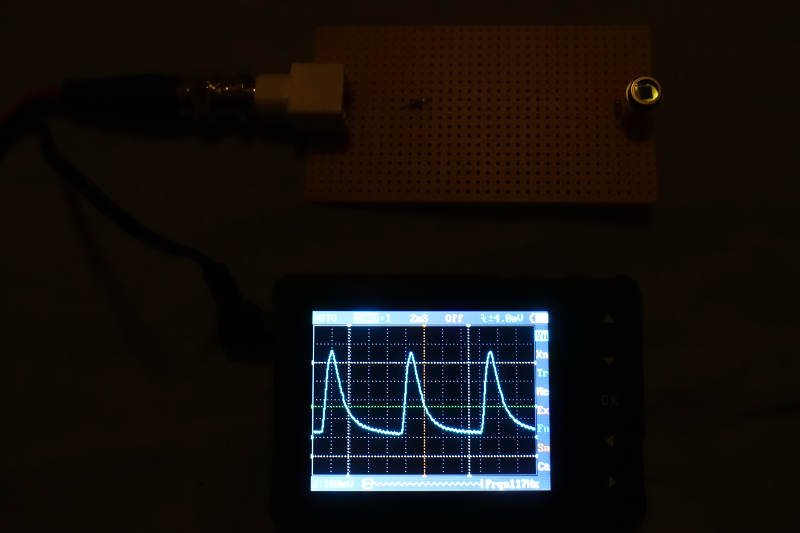

Messung mit Fotodiode und Oszilloskop

Eine Fotodiode gibt ohne Verstärkung ein genügend starkes Signal ab, um von einem Oszilloskop angezeigt werden zu können. Eine Schaltung und einige Tests sind im Blog Zerobrain beschrieben. Ein Nachbau war schnell realisiert und funktioniete mit der obigen Jedi-Lampe sofort.

Ist die Lampe nicht gedimmt, zeigt auch das Oszilloskop kein Flimmern an.

Wird geringfügig gedimmt, sind kurze Unterbrechungen erkennbar.

Bei starker Dimmung gibt die Lampe nur noch Lichtblitze ab.

Weitere Informationnen gibt es auf der Website der Selbsthilfegruppe Lichtgesundheit bzw. per E-Mail.